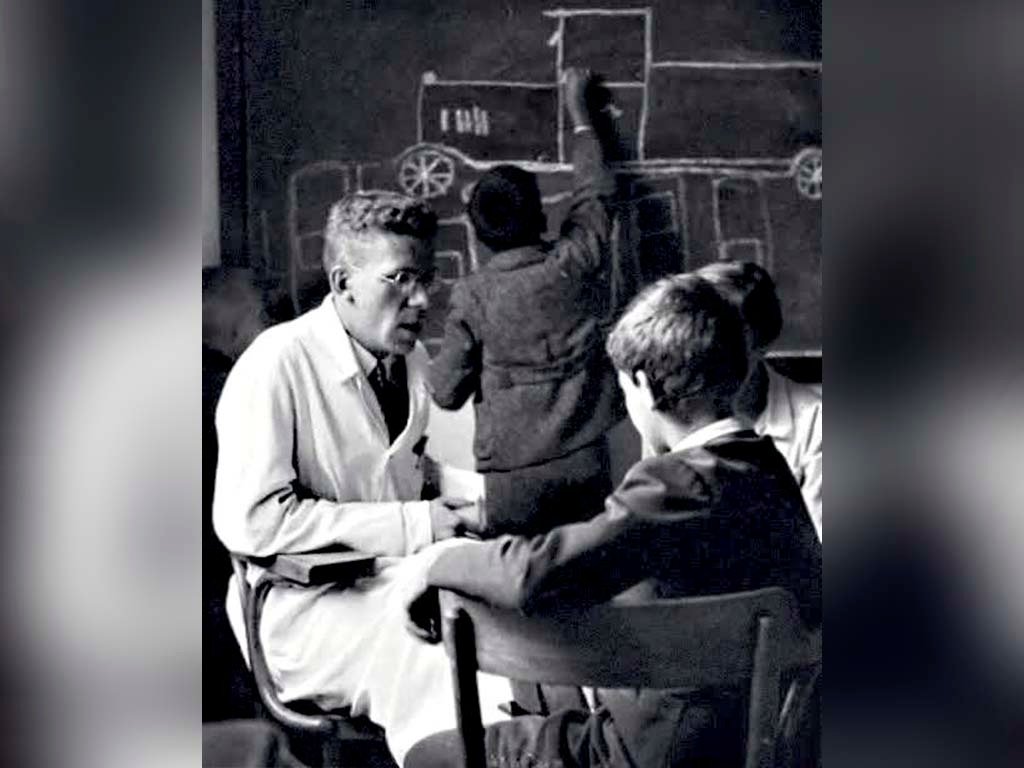

Mientras Europa atravesaba uno de los capítulos más

oscuros de su historia, en mil novecientos cuarenta y cuatro, un pediatra

austriaco observaba otro tipo de silencio: el de niños y jóvenes que parecían

vivir en un mundo paralelo, con dificultades para comunicarse y una soledad no

elegida. Hans Asperger examinó a cientos de pacientes y advirtió un perfil que

hasta entonces nadie sabía nombrar. A esa serie de conductas la llamó

“psicopatía autista”, concepto que con el tiempo derivaría en lo que hoy se

conoce como síndrome de Asperger.

El médico notó algo que para su época era

revolucionario: lejos de tratarse de mentes defectuosas, muchas de esas

personas poseían una forma diferente —y a veces extraordinaria— de procesar el

mundo. Su modo particular de concentrarse, su obsesión por los detalles y su

manera intensa de abordar los problemas podían transformarse en talento

excepcional.

La historia le daría la razón. Filósofos, físicos y

científicos célebres fueron luego interpretados bajo esa mirada: Isaac Newton,

distante y solitario, pero capaz de imaginar un universo entero; Albert

Einstein, que habló tarde y caminó murmurando ecuaciones por las calles de

Berna; Marie Curie e Irène Joliot-Curie, mentes incansables volcadas por

completo a la investigación; y Paul Dirac, casi incapaz de sostener una

conversación, pero creador de una ecuación fundamental para la física moderna.

Para Asperger, la clave era entender que el autismo

no es un fallo del sistema, sino otra forma de existir. “Estos niños viven en

su mundo propio, pero ese mundo propio puede enriquecer al nuestro”, escribió.

Su postura anticipó conceptos que hoy ganaron fuerza bajo el término

neurodiversidad, que reconoce que la inteligencia y la percepción humana se

expresan de múltiples maneras.

Facebook: Yapeyu Canal Local

Youtube: YAPEYÚ CABLE COLOR

Cel: 3772403378 / 3772444784

Fijo: 493273

Antonio Pacheco y Sargento Cabral 702

Yapeyú - Corrientes - Argentina